Le mardi 14 octobre, nous sommes 17 au pied de ce petit car flambant neuf, idéalement adapté au nombre d’adhérents du « Club Santé Séniors » curieux de découvrir Plaisance. En cette matinée automnale où le brouillard s’obstinera à habiller le paysage de son manteau floconneux, plusieurs se réjouiront de ne pas avoir à prendre leur voiture et apprécieront la conduite toujours aussi souple de notre fidèle chauffeur, Jérôme.

Nous voici arrivés à Plaisance, petite commune dans le pays de Rivière Basse, un territoire dans la moyenne vallée de l’Adour où Monsieur le Maire, Patrick Fitan et Alain Lagors nous réservent un accueil chaleureux. Ils nous présentent rapidement cette double bastide installée en bordure de l’Arros. Au dernier recensement, 1450 habitants, les Plaisantins, habitaient les lieux.

Nous voici arrivés à Plaisance, petite commune dans le pays de Rivière Basse, un territoire dans la moyenne vallée de l’Adour où Monsieur le Maire, Patrick Fitan et Alain Lagors nous réservent un accueil chaleureux. Ils nous présentent rapidement cette double bastide installée en bordure de l’Arros. Au dernier recensement, 1450 habitants, les Plaisantins, habitaient les lieux.

Alain Lagors nous propose une découverte insolite de la ville. Avant le départ, en pédagogue averti habitué aux élèves studieux,… ou paresseux, il prend soin de nous distribuer le plan de cette bastide aux caractéristiques si particulières: la grande bastide, la bastide rétractée, la bastide neuve, deux quartiers très distincts, le Barry Débat, le Barry dessus, deux halles… Plan indispensable!

Nous le suivons!… Nous essayons de le suivre!… Sous le couvert des arceaux de la « Grande Place », aujourd’hui place du 8 Mai, il retrace l’historique de la ville. Anciennement Ripa Alta, Plaisance aujourd’hui, est fondée en 1322 par Jean 1er d’Armagnac et le puissant Abbé de la Case Dieu. C’est une grande bastide de dix hectares.

Nous le suivons!… Nous essayons de le suivre!… Sous le couvert des arceaux de la « Grande Place », aujourd’hui place du 8 Mai, il retrace l’historique de la ville. Anciennement Ripa Alta, Plaisance aujourd’hui, est fondée en 1322 par Jean 1er d’Armagnac et le puissant Abbé de la Case Dieu. C’est une grande bastide de dix hectares.

Détruite en 1355 par le Prince Noir lors de sa chevauchée en Gascogne, elle ne sera reconstruite que quarante ans plus tard sous une forme plus réduite, » la bastide rétractée ». Notre guide rappelle l’existence d’une halle, occupant autrefois le centre de la place, lieu de la vie communale et politique du Moyen Age jusqu’à la fin du XVIII°. L’édifice a été démoli pour permettre entre 1777 et 1782 la construction de l’axe Bordeaux-Pyrénées. A noter une des plus anciennes maisons de la bastide, la seule maison à pans de bois de la place: elle date du XVI°.

Nous voici partis pour un circuit dans le faubourg de dessus, « le Barry Dessus », site du village primitif de Rive Haute ou « Ripa Alta ». Il fut du Moyen Age au XIX° siècle très peuplé et abritait l’église paroissiale Sainte Quitterie détruite en 1868.

Nous voici partis pour un circuit dans le faubourg de dessus, « le Barry Dessus », site du village primitif de Rive Haute ou « Ripa Alta ». Il fut du Moyen Age au XIX° siècle très peuplé et abritait l’église paroissiale Sainte Quitterie détruite en 1868.

Un arrêt pour admirer le seul vestige de la chapelle Saint Nicolas rasée vers 1840, la porte de style influence Renaissance espagnole ornant la façade sud de la mairie.

Un deuxième arrêt, place du monument aux morts hébergeant une statue classée, et Alain nous entraîne sur les berges de l’Arros enjambé par un pont de pierre édifié en 1846-1847 pour remplacer le vieux pont de bois, régulièrement endommagé ou emporté par les violentes et répétitives inondations de la rivière. Un foulon, un moulin à draps, remarquablement restauré, se dresse dans ce paysage bucolique. Il a  abrité à partir de 1892 une des premières usines électriques de Gascogne. Grâce à la générosité de son propriétaire, un riche industriel, Léonce Rosapelly, Plaisance fut la deuxième commune de France, après Lyon, à être électrifiée.

abrité à partir de 1892 une des premières usines électriques de Gascogne. Grâce à la générosité de son propriétaire, un riche industriel, Léonce Rosapelly, Plaisance fut la deuxième commune de France, après Lyon, à être électrifiée.

Nous « regrimpons » vers la bastide rétractée où les maisons exhibent leurs portes du XVIII°, leurs façades alliant pierres locales et pierres bigourdanes, témoins des relations commerciales Gascogne-Pyrénées. Arpentons la « garlande », ce passage bordé d’arceaux, noyau du bourg jusqu’au XIV°. Il conduit à la rue du Général Laterrade d’où l’on aperçoit la tour d’angle de la bastide, le seul vestige des fortifications de la ville médiévale et d’Ancien Régime détruites au XVIII°. Durant la Révolution Française, le bâtiment avait été aménagé en prison.

Dirigeons nous ensuite vers l’impasse de l’Arros et déambulons dans le « Carrerot des anciens Pontets ». Comment imaginer que cette ruelle étroite envahie par de luxuriants lilas du Japon ait abrité quatre tanneries! Dans les années 1930, on y trouvait encore quelques pittoresques » pontets », ces passages bâtis et couverts qui traversaient et reliaient les premiers étages des maisons bourgeoises situées à l’ouest de la venelle à leurs granges leur faisant face permettant l’accès direct à l’Arros.

Sans doute Mr Lagors a-t-il deviné qu’après cette visite ponctuée de nombreuses, riches et passionnantes explications, nos méninges avaient besoin d’un certain temps de répit (avouons qu’il n’avait pas tort…), et nous offre une pause récréative, (sans café… au regret de certains, de certaines…) évidemment, émaillée d’une anecdote que voici.

La famille de Gaspard de Pagès fait partie d’une de ces nobles et célèbres familles en résidence à Plaisance. En 1775, Eglé De Gaspard, alors âg ée de douze ans envoya un de ses poèmes à Voltaire et reçu sa réponse le 21 octobre 1775 :

ée de douze ans envoya un de ses poèmes à Voltaire et reçu sa réponse le 21 octobre 1775 :

« A l’âge de douze ans, faire d’aussi beaux vers

Pour un vieillard octogénaire

C’est lui donné Eglé, le plus charmant salaire

Que puisse briguer ses concerts;

Je crois votre estime sincère

Mais quittez les moutons, les bois et la fougère

Allez sur des bords plus heureux

Charmer les beaux esprits et captiver les dieux

Quand on a vos talents on naquit pour leur plaire ».

Quelques lignes susceptibles d’égratigner la sensibilité de certains gersois, chauvins inconditionnels de leur cher département… Voltaire l’ignorait-il? « Le bonheur peut aussi être dans le pré » …gersois!

Reprenons maintenant allègrement notre périple en direction de la « Bastide Neuve » du XIX° en empruntant la « Grande Rue » ouverte en 1837 sans omettre de remarquer au passage le cinéma et la finesse de la ferronnerie ornant la porte d’une ancienne boucherie fondée en 1880. Nous découvrons un paysage urbain édifié entre 1843 et 1849 encadré par deux ilots de maisons bâties sur des arcades très régulières autrefois utilisées pour le négoce des céréales. Construite en 1880, la maison-château du Docteur Louis Labordère est particulièrement remarquable. Ce médecin réalisa le projet de Jean Claverie, fondateur du Comité local de la Société du Souvenir Français, comité créé par un alsacien traumatisé par l’annexion de sa terre natale par l’Empire allemand et fit ériger le monument commémoratif cantonal dédié aux victimes de la guerre de 1870. Inauguré en août 1897, il a été démoli aux débuts des années soixante.

Comment se promener sous les arcades sans citer le nom de l’hôtel Ripa Alta, berceau d’un haut lieu de la gastronomie gasconne, créé en 1958, aujourd’hui malheureusement fermé. A sa tête, un personnage « extraordinaire » au dire de Mr Lagors, Maurice Coscuella, un chef étoilé hors pair, un « apprenti » des grands chefs cuisiniers, un des cofondateurs en 1962 de la Ronde des Mousquetaires, association renommée qui a fait rayonner la gastronomie gersoise en France et dans le monde. Gardant toujours son caractère facétieux et convivial, « Coscu », pour les intimes, resta humble et lui-même. En souvenir de son quart de tour du monde sur le transatlantique « Liberté », il aimait se qualifier de « soupier » en raison des douzaines de potages différents à servir chaque jour…

Suivons notre infatigable narrateur jusqu’au moulin de Cassagnac implanté près du canal de dérivation creusé à l’initiative de Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac, célébrité gasconne du XIX°, homme de lettres, journaliste, député du Gers et maire de Plaisance de 1865 à 1874. Remarquable témoignage de l’architecture industrielle du Second Empire, le moulin est implanté en 1864 au centre de l’important négoce des céréales du Moyen Adour vers les Pyrénées. Dès 1865 il renforcera l’activité minotière de Plaisance et restera le symbole de l’importance des minoteries dans l’économie plaisantine de 1860 à 1960.

Suivons notre infatigable narrateur jusqu’au moulin de Cassagnac implanté près du canal de dérivation creusé à l’initiative de Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac, célébrité gasconne du XIX°, homme de lettres, journaliste, député du Gers et maire de Plaisance de 1865 à 1874. Remarquable témoignage de l’architecture industrielle du Second Empire, le moulin est implanté en 1864 au centre de l’important négoce des céréales du Moyen Adour vers les Pyrénées. Dès 1865 il renforcera l’activité minotière de Plaisance et restera le symbole de l’importance des minoteries dans l’économie plaisantine de 1860 à 1960.

Revenons sur la place, et, sans trop s’attarder au pied de la statue en bronze, seul vestige du monument du souvenir français de 1870, approchons-nous de l’église de l’Immaculée Conception de style néo-gothique construite au XIX° par l’architecte Duran, architecte du château de Monte Cristo pour Alexandre Dumas et de la basilique de l’Immaculée Conception de Lourdes. Si quelques détails de l’intérieur de l’église attirent notre attention, notamment les sculptures des chapiteaux et les hauts vitraux, nous sommes séduits par l’orgue créé par le facteur d’orgues Daniel Birouste en 1988. Il nous présentera lui même son oeuvre et, en préambule rappellera que les origines de l’orgue remontent au III° siècle grâce aux découvertes d’un ingénieur grec Ctésibios. Nous sommes loin de l’époque où cet habitant d’Alexandrie utilisait des esclaves pour activer la soufflerie hydraulique de l’instrument, mais le principe reste identique: l’émission sonore est assurée par des tuyaux accordés suivant une gamme définie et alimentés par une soufflerie. Le plus souvent les tuyaux ont une position verticale; le terme « en chamade » désigne les tuyaux posés horizontalement. Chaque tuyau émet un son de hauteur et de timbre unique. Quelque que soit sa taille, l’orgue est composé de la console regroupant claviers et commandes, la soufflerie regroupant réservoirs et production de vent, le sommier permettant l’accès du vent aux tuyaux, la tuyauterie englobant le matériel sonore. Ces éléments sont regroupés dans un meuble, le buffet d’orgue.

Revenons sur la place, et, sans trop s’attarder au pied de la statue en bronze, seul vestige du monument du souvenir français de 1870, approchons-nous de l’église de l’Immaculée Conception de style néo-gothique construite au XIX° par l’architecte Duran, architecte du château de Monte Cristo pour Alexandre Dumas et de la basilique de l’Immaculée Conception de Lourdes. Si quelques détails de l’intérieur de l’église attirent notre attention, notamment les sculptures des chapiteaux et les hauts vitraux, nous sommes séduits par l’orgue créé par le facteur d’orgues Daniel Birouste en 1988. Il nous présentera lui même son oeuvre et, en préambule rappellera que les origines de l’orgue remontent au III° siècle grâce aux découvertes d’un ingénieur grec Ctésibios. Nous sommes loin de l’époque où cet habitant d’Alexandrie utilisait des esclaves pour activer la soufflerie hydraulique de l’instrument, mais le principe reste identique: l’émission sonore est assurée par des tuyaux accordés suivant une gamme définie et alimentés par une soufflerie. Le plus souvent les tuyaux ont une position verticale; le terme « en chamade » désigne les tuyaux posés horizontalement. Chaque tuyau émet un son de hauteur et de timbre unique. Quelque que soit sa taille, l’orgue est composé de la console regroupant claviers et commandes, la soufflerie regroupant réservoirs et production de vent, le sommier permettant l’accès du vent aux tuyaux, la tuyauterie englobant le matériel sonore. Ces éléments sont regroupés dans un meuble, le buffet d’orgue.

Surplombant majestueusement le maître autel, l’orgue de Plaisance est inséré dans un somptueux buffet. Les peintures de Daniel Ogier réalisées en 1985 tendues sur les volets du buffet s’inscrivent dans la grande tradition de l’art sacré. Les volets se lisent en deux temps: orgue fermé, les volets présentent une lecture descendante, vers le chaos et l’engloutissement, orgue ouvert la lecture devient ascendante, l’eau jaillit des rochers et apporte la vie.

Surplombant majestueusement le maître autel, l’orgue de Plaisance est inséré dans un somptueux buffet. Les peintures de Daniel Ogier réalisées en 1985 tendues sur les volets du buffet s’inscrivent dans la grande tradition de l’art sacré. Les volets se lisent en deux temps: orgue fermé, les volets présentent une lecture descendante, vers le chaos et l’engloutissement, orgue ouvert la lecture devient ascendante, l’eau jaillit des rochers et apporte la vie.

Monsieur Birouste précisera que, bien qu’il soit entré dans les églises vers le IX°, l’orgue n’est pas un instrument du passé; la musique contemporaine peut être adaptée. Il nous livrera les secrets du fonctionnement de l’orgue et nous aurons le privilège de l’entendre interpréter plusieurs partitions. Autre faveur, la découverte du « poste de pilotage » de l’organiste, un lieu sophistiqué où, semble-t-il, même avec l’aide de dieu dans ce saint lieu, le commun des mortels ne peut que faire « sortir » quelques sonorités discordantes…

Difficile de s’arracher à la magie de cet orgue construit en partie grâce au financement de nombreux et généreux donateurs dont les noms sont gravés sur l’un des 3135 tuyaux… L’ancienne minoterie de Cassagnac peut s’enorgueillir d’avoir abrité la construction de l’instrument. Le facteur d’orgue et l’organiste, créateurs et réalisateurs de ce projet, Daniel Birouste et Bertrand Lazeme y ont également fabriqué et assemblé l’orgue de Saint-Pierre de Chaillot à Paris.

Mr Birouste présente l’orgue sensoriel, un procédé permettant aux personnes en situation de handicap de mettre en oeuvre elles-mêmes les commandes du grand orgue par la captation de leurs gestes des plus simples aux plus infimes. Les mouvements sont interprétés par le logiciel de l’orgue sensoriel en fonction des types de musique auxquels ils sont destinés, puis ils sont véhiculés dans l’instrument. Un dernier regard sur les vitraux et nous rejoignons Beaumarchés pour y déjeuner… Un moment de détente bien méritée après une matinée où nos guides, talentueux et captivants, nous ont abreuvés de leurs connaissances…

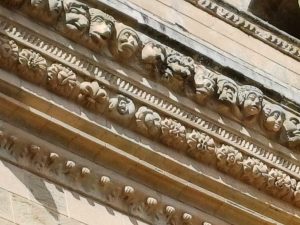

Moment de courte durée! Inlassable, le repas à peine terminé, Mr Lagors nous conduit au pied de l’église Notre Dame. Surprenante église gothique complétée au XV° d’une tour porche entourée d’une superbe galerie soulignée par une profusion de masques sculptés représentant à la fois les gens de l’époque et des animaux fabuleux. Cette frise cacherait-elle un message? Un mystère non encore éclairci. Une interrogation aux yeux de notre guide, historien pointilleux et scrupuleux.

Moment de courte durée! Inlassable, le repas à peine terminé, Mr Lagors nous conduit au pied de l’église Notre Dame. Surprenante église gothique complétée au XV° d’une tour porche entourée d’une superbe galerie soulignée par une profusion de masques sculptés représentant à la fois les gens de l’époque et des animaux fabuleux. Cette frise cacherait-elle un message? Un mystère non encore éclairci. Une interrogation aux yeux de notre guide, historien pointilleux et scrupuleux.

D’église en église… Nous arrivons à Tasque sur le parvis de l’église Saint-Pierre édifiée sur les vestiges d’une ancienne église abbatiale, une église à l’histoire mouvementée, dévastée vers 1260, reconstruite aux alentours de 1290, pillée pendant les guerres de religion en 1569, incendiée en 1570, saccagée pendant la Révolution, vandalisée en Mai 2021. L’Abbé Roze s’attacha particulièrement à cet édifice et mena une campagne de restauration dès 1870.

Nous entrons dans le cimetière d’où l’on devine le plan de l’église originelle, trois absides et une nef immensément longue. Monsieur Lagors précise que la couverture de la nef et l’édification du choeur datent du XVIII°. A l’entrée du cimetière, la croix en pierre repose sur un chapiteau renversé décoré d’entrelacs et de grandes palmettes taillées en gouttière. Peut-être un chapiteau du XI°? Un passage se faufilant entre maisons d’habitation et hangars agricoles conduit à l’absidiole sud restaurée en 2017-2018. Revenons devant la façade occidentale remaniée au XVI° au pied du porche de l’église. Son tympan ourlé d’un arc, un des plus beaux tympans de Gascogne, est un édifice majeur de l’art roman. Il témoigne de la puissance de l’église. Dans l’axe central de la composition, le christ trônant dans une mandorle tend le bras à Pierre et donne le codex à Paul. A ses pieds, sont gravés dans le bloc de pierre, les quatre symboles des évangélistes. Au dessus la corniche à modillons représente les onze apôtres.

Entrons dans le choeur néoroman enrichi d’un autel roman très rare. Monsieur le Maire avait eu la bienveillance d’y poser fort délicatement la tête du Christ retrouvée lors de travaux de terrassement en novembre 2007. Alain nous avait prévenus, « interdiction d’y toucher ». Mais quel privilège de pouvoir admirer cette sculpture remarquable précieusement conservée dans un coffre-fort sur les consignes des Monuments Historiques. Bien qu’elle ait été partiellement mutilée à la Révolution, la sculpture laisse transparaître la gravité et la noblesse du visage. Finement striés les poils de la barbe et de la moustache sont réunis en mèches décrivant des petites boucles à leur extrémité.

Entrons dans le choeur néoroman enrichi d’un autel roman très rare. Monsieur le Maire avait eu la bienveillance d’y poser fort délicatement la tête du Christ retrouvée lors de travaux de terrassement en novembre 2007. Alain nous avait prévenus, « interdiction d’y toucher ». Mais quel privilège de pouvoir admirer cette sculpture remarquable précieusement conservée dans un coffre-fort sur les consignes des Monuments Historiques. Bien qu’elle ait été partiellement mutilée à la Révolution, la sculpture laisse transparaître la gravité et la noblesse du visage. Finement striés les poils de la barbe et de la moustache sont réunis en mèches décrivant des petites boucles à leur extrémité.

Avant de quitter les lieux classés Monuments Historiques depuis le 20 décembre 1999, notre guide attire notre attention sur le fauteuil de célébrant, un fauteuil abbatial du XV°, très rare, et, encastré dans le mur est, un autel votif gallo-romain.

Dernière étape, la visite de la cave de Saint-Mont sous la conduite de Céline. Elle expliquera les différentes étapes de la vinification. Première halte, l’atelier de cépage exposant la carte de la localisation du vignoble des Côtes de Gascogne ayant obtenu en 2011 le label « indication géographique protégée ».

Retrouver le nom des cépages blancs et rouges? A ce jeu de devinettes, notre culture a semblé très limitée… : si certains cépages blancs, colombard et gros manseng réveillaient quelques souvenirs, d’autres étaient de parfaits inconnus; petit courbu, arrufiac…? Les cépages de rouges, tanat, cabernet! Oui, bien sûr, nous savions! Mais « le Pinenc »? Inutile d’évoquer également les noms du manseng noir et du sauvignon blanc, « cépages retrouvés » par Monsieur Dubosc, un ampélographe passionné, principal artisan de la conquête de la qualité des vins de Saint Mont. Céline précise que les cépages s’adaptent aux différentes natures de sol influençant la structure et les arômes du vin. Les châteaux de Sabazan, de Cassaigne, de Saint Mont ou d’Arricau-Bordes ont chacun leur spécificité.

Retrouver le nom des cépages blancs et rouges? A ce jeu de devinettes, notre culture a semblé très limitée… : si certains cépages blancs, colombard et gros manseng réveillaient quelques souvenirs, d’autres étaient de parfaits inconnus; petit courbu, arrufiac…? Les cépages de rouges, tanat, cabernet! Oui, bien sûr, nous savions! Mais « le Pinenc »? Inutile d’évoquer également les noms du manseng noir et du sauvignon blanc, « cépages retrouvés » par Monsieur Dubosc, un ampélographe passionné, principal artisan de la conquête de la qualité des vins de Saint Mont. Céline précise que les cépages s’adaptent aux différentes natures de sol influençant la structure et les arômes du vin. Les châteaux de Sabazan, de Cassaigne, de Saint Mont ou d’Arricau-Bordes ont chacun leur spécificité.  Deuxième halte, la vinification. Nous connaîtrons tout (presque tout…) de l’égrappage à la mise en cuve ou en barrique en passant par le foulage, la mise en cuve, le pigeage, la fermentation alcoolique puis malolactique. Nous circulons entre les cuves éclatantes en inox, un « laboratoire » complexe où chaque cuve portant le nom de la vendange recueillie et sa provenance est pilotée par une sonde indiquant la température.

Deuxième halte, la vinification. Nous connaîtrons tout (presque tout…) de l’égrappage à la mise en cuve ou en barrique en passant par le foulage, la mise en cuve, le pigeage, la fermentation alcoolique puis malolactique. Nous circulons entre les cuves éclatantes en inox, un « laboratoire » complexe où chaque cuve portant le nom de la vendange recueillie et sa provenance est pilotée par une sonde indiquant la température.

Passons au chai d’élevage : chaque tonneau est numéroté et minutieusement identifié. Céline précise qu’en fonction de la qualité recherchée, les barriques neuves, plus ou moins chauffées selon la quantité de tanin désirée, sont utilisées une ou deux fois…Un processus de fabrication long et complexe précédant la mise en bouteille dont nous sommes impatients de connaître le résultat…

Ah, la gourmandise! Nous voilà à la « Galerie Bleue ». Créé en 2020, cet espace regroupe des oeuvres collectionnées depuis 1998 et sert de lieu de dégustation. Céline présentera quatre vins au profil différents : certains se laisseront séduire par le vin blanc « Liberty », d’autres par un madiran particulier, le « Néo Mad », de toute évidence, le Pacherenc de Vic Bilh ravira de nombreuses papilles.

Un agréable intermède avant de repartir. Heureusement Jérôme avait eu la sagesse de ne pas s’associer à cette pause gourmande, et, très sereinement, nous prenons la route du retour.

Galerie 1 :

Galerie 2 :

Janine

Me voici une fois de plus très impressionnée par un compte-rendu de sortie avec le club. C’est très agréable de retrouver les impressions de la journée en rivière basse avec les photos et surtout avec le texte. J’espère que le compte-rendu de la journée motivera plus de monde pour de prochaines visites.

Merci aussi à l’équipe d’animation qui passe beaucoup de temps à nous préparer ces petites journées bien agréables. Au plaisir d’une autre découverte.