Étape 1: Collonges la Rouge

Un départ à l’heure précise ce 22 Juin.

Plus de deux cents kilomètres parcourus! Bien sûr sans la moindre difficulté, Jérôme était au volant.

Une silhouette imposante se détache dans le vert profond des châtaigniers…Collonges La Rouge. Un charme hors du temps! Un village flamboyant niché au coeur de la Corrèze où chaque pierre raconte une histoire. Extrait du Puy de Valège, au nord du village, le gré utilisé pour la construction colore les maisons d’un rouge éclatant, un contraste avec le bleu gris des toits de lauze offrant une exceptionnelle beauté sous un ciel aujourd’hui couleur acier.

Collonges a su préserver son patrimoine. Partons à la recherche de ces joyaux architecturaux à travers le dédale de ruelles médiévales bordées de maisons à colombages fleuries de massifs d’hortensias rose vif.

L’église Saint-Pierre du XI°, témoin d’un passé d’étape pour les pèlerins cheminant vers Saint-Jacques de Compostelle. Mélange de style roman et gothique, l’édifice, merveille d’équilibre architectural, est orné d’un très beau tympan sculpté et supporte un clocher peigne limousin.

L’église Saint-Pierre du XI°, témoin d’un passé d’étape pour les pèlerins cheminant vers Saint-Jacques de Compostelle. Mélange de style roman et gothique, l’édifice, merveille d’équilibre architectural, est orné d’un très beau tympan sculpté et supporte un clocher peigne limousin.

De style gothique, la chapelle des pénitents noirs date du XIV°: affectée à l’origine à la sépulture de certaines familles notables locales, elle accueillait de 1765 et jusqu’à la fin du XIX° la confrérie des Pénitents Noirs dont l’une des missions était d’enterrer les morts gratuitement. Des vitraux d’art contemporains illuminent l’intérieur de la chapelle.

Au son d’un tambourin animant des danses folkloriques du Dauphiné, nous rejoignons la halle Henri IV, halle aux grains et aux vins, datant de la fin du XVI° et du début du XVII°. Symbole de l’activité commerçante du village à ses heures prospères, il abrite toujours le four banal utilisé jusqu’en 1968.

Au son d’un tambourin animant des danses folkloriques du Dauphiné, nous rejoignons la halle Henri IV, halle aux grains et aux vins, datant de la fin du XVI° et du début du XVII°. Symbole de l’activité commerçante du village à ses heures prospères, il abrite toujours le four banal utilisé jusqu’en 1968.

L’architecture de la maison de la Sirène est surprenante : une maison du XVI°, une porte d’entrée gothique, des fenêtres à croisée, des culots sculptés représentant un homme chevauchant un dauphin et une sirène tenant un peigne et un miroir.

Comme l’ancienne mairie, de nombreux bâtiments du XVI° sont inscrits aux monuments historiques, pour leurs particularités. Collonges, « la Cité aux 25 tours », en référence aux nombreuses tourelles qui ponctuent le paysage, prestigieux symboles distinctifs des demeures des fonctionnaires de la Vicomté de Turenne venus résider à Collonges à partir du XVI°. Ici les manoirs sont nombreux et les Collongeois les appellent des « castels ». A noter, le manoir de Vassinh ac et ses tours aux toits pointus ardoisés.

ac et ses tours aux toits pointus ardoisés.

Les ruelles pittoresques regorgent de nombreuses échoppes où les artisans d’art perpétuent des savoir-faire ancestraux; des potiers travaillant la fameuse « terre de Collonges », des maroquiniers, des sculpteurs… Une ruelle conduit à l’une des deux portes d’entrée de la cité, un de ces axes où transitaient le commerce de l’huile, des noix et du vin du XIV ° au XVIII°.

D’échoppes en échoppes nous arrivons au restaurant « Le Saint-Pierre » où nous sommes attendus. Un déjeuner apprécié… Certains chercheront désespérément des fragments de champignons dans le « sauté de veau » dit « aux cèpes »…mais, peu importe, « le gargouilleau » ravira les papilles des gourmets…

Étape 2 : Les jardins de Colette :

Et il est temps de rejoindre Varetz et de flâner dans les « Jardins de Colette », un parc floral de cinq hectares créé en 2007 par une architecte paysagiste, Anouk Debarre.

« Un jardin où l’on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre » (Colette)

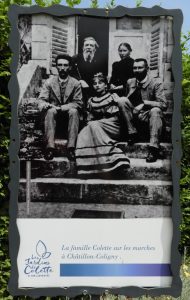

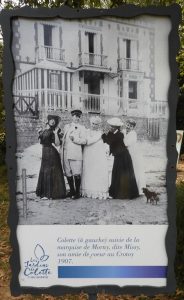

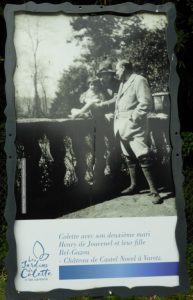

Allier littérature et botanique! Un pari lancé par l’élégant château de Castel Novel, domaine où vécut l’écrivaine connue pour son amour de la nature! Un hommage à Colette.

Une découverte poétique entre la nature et l’univers passionnant de la romancière et de la célèbre écolière impertinente Claudine.

Un voyage botanique hors du temps à travers la France

Nous arrivons dans son jardin d’enfance en Bourgogne. Dès sa naissance le 28 janvier 1873, Colette observera la nature : ici glycine et roses côtoient fruits légumes et fleurs. Nous voyageons jusqu’en Franche-Comté où Colette épousera son premier mari, Henri Gauthier-Villars dit Willy, un critique musical. Elle écrit son premier roman, » Claudine à l’école ». Quittons ce jardin sauvage à l’univers fascinant des insectes trouvant refuge dans la forêt de feuillus ou de conifères, pour trouver les rivages bretons, refuge de la

Nous arrivons dans son jardin d’enfance en Bourgogne. Dès sa naissance le 28 janvier 1873, Colette observera la nature : ici glycine et roses côtoient fruits légumes et fleurs. Nous voyageons jusqu’en Franche-Comté où Colette épousera son premier mari, Henri Gauthier-Villars dit Willy, un critique musical. Elle écrit son premier roman, » Claudine à l’école ». Quittons ce jardin sauvage à l’univers fascinant des insectes trouvant refuge dans la forêt de feuillus ou de conifères, pour trouver les rivages bretons, refuge de la  romancière après sa séparation avec Willy. Colette séjournera près de Saint-Malo dans un manoir, « son perchoir de rochers entre le ciel et l’eau », acheté avec la Marquise de Morny, dite Missy. Malgré les critiques peu flatteuses, la romancière entame…et poursuit une carrière de danseuse et de comédienne…Dans ce jardin, cabines de plage et bruyères recréent l’ambiance bord de mer. Un massif de graminées,… un clin d’oeil à l’oeuvre de Colette, « le Blé en herbe ».

romancière après sa séparation avec Willy. Colette séjournera près de Saint-Malo dans un manoir, « son perchoir de rochers entre le ciel et l’eau », acheté avec la Marquise de Morny, dite Missy. Malgré les critiques peu flatteuses, la romancière entame…et poursuit une carrière de danseuse et de comédienne…Dans ce jardin, cabines de plage et bruyères recréent l’ambiance bord de mer. Un massif de graminées,… un clin d’oeil à l’oeuvre de Colette, « le Blé en herbe ».

En 1910, Colette devient journaliste pour « Le Matin » et rencontre Henry de Jouvenel…Nous voici transportés en Corrèze au Castel-Novel où ils se marient en 1912. Le jardin verdoyant évoque la maternité et la naissance de la fille de la romancière « Bel-Gazou ». Elle écrira :

« Bel-Gazou, fruit de la terre limousine! Quatre étés et trois hivers l’ont peinte aux couleurs de ce pays ».

« Bel-Gazou, fruit de la terre limousine! Quatre étés et trois hivers l’ont peinte aux couleurs de ce pays ».

Après son divorce en 1925, Colette part en Provence. Elle y rencontrera son troisième mari, Maurice Goudeket. Dans ce jardin provençal, très coloré et varié, tamaris, vignes et bambous poussent librement, là, cyprès et oliviers encadrent les lavandes. Ici, hémérocalles et lis côtoient les roses si chères à Sido, la mère de Colette.

En 1938, Colette s’installe définitivement à Paris. Notre périple se termine au détour d’une allée de tilleul: massifs multicolores, coreopsis jaunes, delphiniums blancs et rosiers ornent ce jardin à la française, illustration des jardins du Palais Royal que Colette admirait depuis les fenêtres de son appartement.

« Obstinée à mon Palais Royal comme un bigorneau à sa coquille » affirmait-elle ».

« Obstinée à mon Palais Royal comme un bigorneau à sa coquille » affirmait-elle ».

Pendant la guerre elle publie des articles et devient reporter de guerre. En 1945, elle est reconnue par ses pairs comme la deuxième écrivaine de France et est élue membre de l’Académie Goncourt. Elle en assurera la présidence de 1949 à 1954.

« Le monde m’est nouveau à mon réveil chaque matin et je ne cesserai d’éclore que pour cesser de vivre »

avait-elle écrit…Colette mourut le 3 août 1954… Nous n’aurons pas le temps de flâner dans le labyrinthe, un papillon géant créé en 2008 en souvenir de cette vagabonde également collectionneuse de lépidoptères.

galerie 1 : Collonges la Rouge

galerie 1 : Collonges la Rouge

galerie 2 : Jardins de Colette

Jour 2 : Brive la Gaillarde :

Il est temps de partir visiter Brive La Gaillarde, « le Riant Portail du midi » célébré par Brassens. Une cité dynamique aux accents du midi. Nous retrouvons notre guide place de la Guierle, au pied du phare, aujourd’hui assailli par une marée humaine venue se divertir à la fête foraine. Dans ce lieu chargé d’histoire, le point central de la ville, essayons, malgré le brouhaha, d’entendre notre guide nous conter l’histoire de la ville appelée anciennement appelée « Briva Curretia » (pont de Corrèze).

Il est temps de partir visiter Brive La Gaillarde, « le Riant Portail du midi » célébré par Brassens. Une cité dynamique aux accents du midi. Nous retrouvons notre guide place de la Guierle, au pied du phare, aujourd’hui assailli par une marée humaine venue se divertir à la fête foraine. Dans ce lieu chargé d’histoire, le point central de la ville, essayons, malgré le brouhaha, d’entendre notre guide nous conter l’histoire de la ville appelée anciennement appelée « Briva Curretia » (pont de Corrèze).

Tendons une oreille attentive.

Brive a joué un rôle stratégique dès l’époque gallo-romaine : » gaillarde » vient d’ailleurs du mot latin « galia »désignant la force défensive.

Au XII° siècle, la ville était protégée par une enceinte percée de quatre portes. Des faubourgs se développent hors des murs. La ville résiste à un siège mené par les bandes mercenaires payées par les vicomtes de Limoges et de Turenne.

Au XIII° siècle Brive s’étend et développe son activité commerciale notamment grâce à ses foires franches qui permettaient aux marchands de vendre librement leurs produits grâce au droit régalien autorisant la levée des barrières uniquement les jours de foire. Ce privilège fit de Brive une ville de commerce prospère, la fête foraine et la foire des livres, aujourd’hui encore très populaires sont les héritières de ces traditions. Sur la place Brassens, les brivistes disposent des livres et rendent hommage à cet art littéraire. Le guide évoquera avec humour la renommée du « train du cholestérol » surnom donné au train acheminant les acheteurs parisiens et les badauds jusqu’au marché local, un trajet effectué dans la bonne humeur et l’allégresse où les nourritures de l’esprit n’étaient pas les seules à sustenter les voyageurs…

Au XIII° siècle Brive s’étend et développe son activité commerciale notamment grâce à ses foires franches qui permettaient aux marchands de vendre librement leurs produits grâce au droit régalien autorisant la levée des barrières uniquement les jours de foire. Ce privilège fit de Brive une ville de commerce prospère, la fête foraine et la foire des livres, aujourd’hui encore très populaires sont les héritières de ces traditions. Sur la place Brassens, les brivistes disposent des livres et rendent hommage à cet art littéraire. Le guide évoquera avec humour la renommée du « train du cholestérol » surnom donné au train acheminant les acheteurs parisiens et les badauds jusqu’au marché local, un trajet effectué dans la bonne humeur et l’allégresse où les nourritures de l’esprit n’étaient pas les seules à sustenter les voyageurs…

Par le traité de Brétigny, le 8 Mai 1360, Brive, qui appartient à l’Aquitaine, devient anglaise et le restera jusqu’à la rupture du traité et la reprise de la guerre neuf ans après. Charles V décide de lui retirer temporairement le nom de « gaillarde ».

De 1585 à 1590, durant les guerres de religion, Brive subira de nombreuses attaques et restera catholique au sein d’une région acquise à la réforme.

La ville se redresse progressivement. Au XVII° et XVIII° siècles elle connaît une grande prospérité, à laquelle contribueront le Briviste Guillaume Dubois, précepteur de Philippe d’Orléans, puis premier ministre et son frère, Joseph Dubois, maire de Brive, devenu directeur général des ponts et chaussées. Ce dernier fera construire le pont neuf, dit « Pont Cardinal » et assainir les marécages.

Quelques pas et nous nous trouvons devant le théâtre de « l’Empreinte ». Construit en calcaire blanc, il conjugue l’architecture d’un pavillon de jardin avec le décor sculpté d’un théâtre. Le rez de chaussée percé de treize baies cintrées illustre l’existence de l’ancien pont de pierre enjambant les marécages, » les guierles » avant qu’ils ne soient canalisés et rejoignent le lit de la Corrèze.

Quelques pas et nous nous trouvons devant le théâtre de « l’Empreinte ». Construit en calcaire blanc, il conjugue l’architecture d’un pavillon de jardin avec le décor sculpté d’un théâtre. Le rez de chaussée percé de treize baies cintrées illustre l’existence de l’ancien pont de pierre enjambant les marécages, » les guierles » avant qu’ils ne soient canalisés et rejoignent le lit de la Corrèze.

Une leçon d’histoire suivie d’une promenade dans le coeur historique de la cité.

La chapelle Saint-Libéral de style gothique, construite au début du XV°siècle sur le tombeau de Saint-Libéral, le deuxième protecteur de la ville a connu une histoire mouvementée avant d’être cédée à la ville en 1976. Elle reflète l’art typique du bas-limousin.

Place Charles de Gaulle s’élève la Collégiale Saint-Martin dédiée à Saint-Martin l’Espagnol, évangélisateur de la région au V°siècle et martyrisé en raison de sa foi vraisemblablement par lapidation. Construite au XII° siècle, en forme de croix latine, elle est surmontée d’un clocher néo-roman limousin.

Rue Majour se trouve la maison natale de Jean Baptiste Firmin Marbeau, créateur des crèches où sont gardés les petits enfants. Sa célébrité est connue jusqu’aux Etats-Unis.

Rue Majour se trouve la maison natale de Jean Baptiste Firmin Marbeau, créateur des crèches où sont gardés les petits enfants. Sa célébrité est connue jusqu’aux Etats-Unis.

Nous arrivons rue de l’hôtel de ville. Le projet de percement de la rue de l’hôtel de ville est lié à l’implantation de la gare au Sud de la ville en 1860. L’arrivée du train ! Brive devient une gare de bifurcation! Son inauguration donne lieu à de nombreuses festivités! Succession de discours des officiels et même bénédiction de l’évêque de Tulle… A la même période le palais de justice est déplacé et des aménagements urbains à la manière du boulevard Haussmann de Paris sont entrepris.

La rue des Echevins abrite la Tour des Echevins, une demeure de notables datant du début du XVI° siècle. Un joyau de l’art de la Renaissance: fines sculptures, arcatures, fleurons et rinceaux décorent la façade en grès de Grammont.

Arrivés Place de Latreille, un arrêt s’impose devant une maison du XV° siècle : la façade est ornée d’une tour avec poivrière d’un côté, de l’autre une grande tour d’escalier avec terrasses, archères défensives et gargouilles. Un petit escalier à vis, accolé à la grande vis permet d’accéder à la terrasse.

Arrivés Place de Latreille, un arrêt s’impose devant une maison du XV° siècle : la façade est ornée d’une tour avec poivrière d’un côté, de l’autre une grande tour d’escalier avec terrasses, archères défensives et gargouilles. Un petit escalier à vis, accolé à la grande vis permet d’accéder à la terrasse.

Le musée Labenche est installé dans l’hôtel Labenche, construit au XVI° siècle. L’évêque de Tulle rachète cet édifice, propriété des seigneurs de Labenche pour y installer le « Petit Séminaire ». D’importants travaux d’agrandissement s’échelonnent de 1829 à 1832. L’achat de deux hôtels particuliers, l’un en 1873, l’autre en 1876 permettra la construction d’une nouvelle chapelle et de nouvelles salles de classe. Suite à la loi de Séparation en 1905, la ville fera l’acquisition de l’établissement en 1908. Il abrite aujourd’hui le musée municipal d’Art et d’Histoire.

Autre lieu emblématique, le collège des Doctrinaires, actuel hôtel de ville de Brive. Dès 1619, les Pères de la doctrine chrétienne, « les Doctrinaires », veillent à l’instruction des garçons de la ville et des paroisses alentours jusqu’à la Révolution dans le plus bel édifice dont le XVII° siècle ait enrichi la cité: un portail surmonté d’un fronton flanqué de colonnades et de deux fausses tourelles en cul de lampe, une cour d’honneur, un magnifique escalier de pierre, un campanile…

Nous voici de retour Place de la Guierle. Au pied du phare, une tour formant belvédère portant un médaillon indiquant la crue de 1960. Pas de vague déferlante aujourd’hui au pied du bâtiment, mais quelques touristes gersois assoiffés…, un château d’eau érigé par un architecte souhaitant rappeler qu’au jurassique la mer recouvrait une partie de la région. Construit en 1834 par Messieurs Limouzin et Corrèze ( ça ne s’invente pas…) il n’a été utilisé que trente ans pour recevoir les eaux. Il servait également de logement pour le préposé à la conservation et à la surveillance. Le premier étage servait de tribune aux notables lors des manifestations agricoles et culturelles. La cloche ouvrait et fermait le marché de gros.

Nous voici de retour Place de la Guierle. Au pied du phare, une tour formant belvédère portant un médaillon indiquant la crue de 1960. Pas de vague déferlante aujourd’hui au pied du bâtiment, mais quelques touristes gersois assoiffés…, un château d’eau érigé par un architecte souhaitant rappeler qu’au jurassique la mer recouvrait une partie de la région. Construit en 1834 par Messieurs Limouzin et Corrèze ( ça ne s’invente pas…) il n’a été utilisé que trente ans pour recevoir les eaux. Il servait également de logement pour le préposé à la conservation et à la surveillance. Le premier étage servait de tribune aux notables lors des manifestations agricoles et culturelles. La cloche ouvrait et fermait le marché de gros.

Point de tintement de sonnaille annonçant la fin de notre visite, mais nous devons rejoindre notre lieu d’hébergement à Malemort. Quelques heures de récupération au Brit hôtel ne seront pas superflues avant d’affronter la journée du lendemain.

galerie 3 : Brive La Gaillarde

Jour 3 :

Étape 1 : Les Pans de Travassac :

Nous prenons la route pour un voyage inédit dans la tradition ardoisière, les Pans de Travassac. Un site unique en Europe ! Depuis le XVII° siècle les ardoisiers travaillent la pierre dans un cadre exceptionnel, une mine à ciel ouvert façonnée par les hommes. C’est la seule ardoisière en Europe exploitant une couche sédimentaire verticale, conséquence directe de la poussée de deux plaques tectoniques.

Nous prenons la route pour un voyage inédit dans la tradition ardoisière, les Pans de Travassac. Un site unique en Europe ! Depuis le XVII° siècle les ardoisiers travaillent la pierre dans un cadre exceptionnel, une mine à ciel ouvert façonnée par les hommes. C’est la seule ardoisière en Europe exploitant une couche sédimentaire verticale, conséquence directe de la poussée de deux plaques tectoniques.

Des puits verticaux sont creusés successivement en suivant les veines d’ardoise. Certaines contenant une quantité trop abondante de quartz ne se clivent pas. Impropres à l’exploitation, elles ne sont pas extraites et forment « les pans ». Nous circulons dans les couloirs correspondant aux veines prélevées. Les « pans », une colline découpée en « tranches » verticales selon la qualité de la roche!

Notre visite commentée par Vincent commence au puits en eau de la Fayotte, impressionnante cavité d’une profondeur de cent mètres. Le chemin semble s’encastrer dans les canyons creusés les uns à côté des autres. Le spectacle est partout : des falaises abruptes où se mêlent harmonieusement le minéral et le végétal, des puits à l’eau turquoise, miroirs des roches grises, parfois rougies par l’oxyde de fer. Nous découvrons les lieux emblématiques du site. Une passerelle conduit au filon ardoisier de la Puyboene. Une « perce », un de ces passages étroits créés par les ardoisiers pour passer d’un filon à l’autre, offre une vue plongeante sur le puits d’extraction.

Notre visite commentée par Vincent commence au puits en eau de la Fayotte, impressionnante cavité d’une profondeur de cent mètres. Le chemin semble s’encastrer dans les canyons creusés les uns à côté des autres. Le spectacle est partout : des falaises abruptes où se mêlent harmonieusement le minéral et le végétal, des puits à l’eau turquoise, miroirs des roches grises, parfois rougies par l’oxyde de fer. Nous découvrons les lieux emblématiques du site. Une passerelle conduit au filon ardoisier de la Puyboene. Une « perce », un de ces passages étroits créés par les ardoisiers pour passer d’un filon à l’autre, offre une vue plongeante sur le puits d’extraction.

Au sommet d’une butte, dans un site reconstituant un chantier du XX° siècle, nous rejoignons Eric, un ardoisier. 19 ans d’expérience! « Tailler la pierre est un art » dit-il « transmis autrefois de génération en  génération ». Aujourd’hui l’apprentissage nécessite une formation de un an… pour les plus habiles… Les outils, les gestes et les positions de travail n’ont pratiquement pas varié depuis des siècles. Eric montrera comment du bloc de schiste détaché de la paroi à l’explosif noir il façonne une ardoise. Du débitage, en terme savant appelé « rebillage », du bloc en morceaux appelés « repartons », en passant par le « clivage » de ces morceaux en feuilles de 4 à 10 mm, il arrivera à l’étape finale. Protégé par un toit de chaume, une « paillote », identique aux anciens refuges des ardoisiers, assis sur un tabouret devant une souche en bois, « le sochou », il modèlera l’ardoise à l’aide d’un « tailhant ».

génération ». Aujourd’hui l’apprentissage nécessite une formation de un an… pour les plus habiles… Les outils, les gestes et les positions de travail n’ont pratiquement pas varié depuis des siècles. Eric montrera comment du bloc de schiste détaché de la paroi à l’explosif noir il façonne une ardoise. Du débitage, en terme savant appelé « rebillage », du bloc en morceaux appelés « repartons », en passant par le « clivage » de ces morceaux en feuilles de 4 à 10 mm, il arrivera à l’étape finale. Protégé par un toit de chaume, une « paillote », identique aux anciens refuges des ardoisiers, assis sur un tabouret devant une souche en bois, « le sochou », il modèlera l’ardoise à l’aide d’un « tailhant ».

Avant de les poser, le couvreur devra trier les ardoises, de la plus grande à la plus petite. Le mètre carré de toiture en ardoise s’élève à 300 euros. Une ardoise reste imperméable 300 ans ; la retailler prolonge sa durée de vie d’autant… L’ activité du site, très prospère au début du XX° siècle, est ralentie par l’arrivée de la seconde guerre mondiale et l’arrivée du fibrociment. Le site survit malgré la concurrence de l’ardoise d’Espagne et celle d’Angers. En 1982, il ne reste plus qu’un seul ouvrier à Travassac. En 1989, J.F. Bugeat décide de relancer l’exploitation de la carrière de son père… La qualité des ardoises de Corrèze assure la réussite de l’entreprise. A noter la réfection des toitures du Mont Saint-Michel. Un chantier échelonné sur une vingtaine d’années.

Certains garderont un souvenir particulier de la descente au fond du filon de la Jeanguinotte : un escalier de 120 marches! Rien de comparable avec celles en pierre de notre célèbre escalier monumental! Ici de hautes marches en fer parfois glissantes favorisant les dérapages incontrôlés … Au coeur d’une galerie, un musée retrace à travers de nombreux documents, outils et films l’histoire et la vie des ardoisiers de Travassac. Ils descendaient dans les puits par des échelles branlantes sous la menace permanente d’éboulements de déblais, de rudes conditions de travail… assorties de médiocres salaires horaires.

Certains garderont un souvenir particulier de la descente au fond du filon de la Jeanguinotte : un escalier de 120 marches! Rien de comparable avec celles en pierre de notre célèbre escalier monumental! Ici de hautes marches en fer parfois glissantes favorisant les dérapages incontrôlés … Au coeur d’une galerie, un musée retrace à travers de nombreux documents, outils et films l’histoire et la vie des ardoisiers de Travassac. Ils descendaient dans les puits par des échelles branlantes sous la menace permanente d’éboulements de déblais, de rudes conditions de travail… assorties de médiocres salaires horaires.

Vieux charriots, pics et pelles témoins silencieux de l’histoire de la mine, ponctuent le chemin conduisant à la sortie du site touristique, un surprenant patrimoine géologique et artisanal que nous quittons avec un brin de nostalgie.

Nous rejoignons Donzenac, charmante cité médiévale où nous sommes attendus pour le déjeuner… Nous aurions pu nous attarder plus longuement dans les ruelles étroites entourées de quelques maisons anciennes et visiter l’église Saint-Martin, si nous n’avions pas flâné au « Relais du Périgord », un coquet restaurant au personnel souriant. Un couvert soigneusement dressé. Le rafraichi de melon et l’échine de porc confite raviront les papilles, et, bien sûr, les incorrigibles gourmands, plus précisément, les gourmandes, attendrons avec impatience le dessert une verrine mascarpone aux fruits rouges.

Nous rejoignons Donzenac, charmante cité médiévale où nous sommes attendus pour le déjeuner… Nous aurions pu nous attarder plus longuement dans les ruelles étroites entourées de quelques maisons anciennes et visiter l’église Saint-Martin, si nous n’avions pas flâné au « Relais du Périgord », un coquet restaurant au personnel souriant. Un couvert soigneusement dressé. Le rafraichi de melon et l’échine de porc confite raviront les papilles, et, bien sûr, les incorrigibles gourmands, plus précisément, les gourmandes, attendrons avec impatience le dessert une verrine mascarpone aux fruits rouges.

Superflu de préciser que le trajet vers Limoges a été des plus silencieux! Mais, grâce à Jérôme, gardien de nos âmes pour pallier la défaillance collégiale et gestionnaire du temps, nous étions à l’heure pour visiter la gare de Limoges bénédictins.

galerie 4 les Pans de Travassac :

Étape 2 : la gare de Limoges bénédictins :

Nous retrouvons Aurélien, notre guide pendant la visite de cette gare, une des plus belles gare du monde, élue la plus belle de France, classée monument historique depuis 1975.

Nous retrouvons Aurélien, notre guide pendant la visite de cette gare, une des plus belles gare du monde, élue la plus belle de France, classée monument historique depuis 1975.

En 1856, la Compagnie du Paris-Orléans, responsable de la construction, ouvre la première gare à Limoges. L’emplacement sélectionné, autrefois occupé par une léproserie, se trouve à proximité d’un ancien monastère bénédictin érigé au X° siècle, d’où le nom de Limoges-Bénédictins. En juin 1856, le premier convoi de marchandises arrive en gare suivi, quelques semaines après, du premier train transportant les voyageurs, accueillis jusqu’en 1958 dans une simple baraque en planches. A cette époque, il fallait onze heures pour relier Limoges à Paris… La surfréquentation entraîne une altération de la qualité du service, et, au début du XX° siècle des aménagements sont réalisés pour agrandir la gare et améliorer les équipements. Insuffisants, ils mettent en évidence la nécessité de construire une nouvelle structure. Plusieurs ébauches sont présentées. Un accord est finalement signé le 21 novembre 1918. Le projet d’une gare en surélévation proposé par Roger Gonthier, chargé de l’étude et de la réalisation du chantier, est validé en 1922… Les travaux commenceront en 1924 et la gare sera inaugurée le 2 Juillet 1929.

Construit en béton armé sur une plateforme de 7000 mètres carrés, le nouvel édifice n’est pas seulement pensé pour accueillir les voyageurs, mais aussi pour contribuer à l’embellissement urbain. Principal noeud du limousin, elle est située au coeur d’une étoile ferroviaire à huit branches reliant Toulouse-Matabiau, Paris-Austerlitz, Lyon-Perrache et Bordeaux Saint-Jean.

L’implantation de la gare renforce l’activité industrielle de la ville et contribue à l’élan démographique et économique incarné par la construction de la « Cite ouvrière des Coutures », des logements sociaux créés par Roger Gonthier remédiant à l’état déplorable du logement des catégories populaires.

Nous sommes dans le hall d’entrée de la gare. Au dessus de nous s’élève la coupole occupée par une verrière circulaire ornée de vitraux identiques à ceux décorant les ouvertures de l’entrée. Réalisés par Francis Chigot, ils représentent des feuillages, des châtaignes, emblème du Limousin, des chênes et des glands. Dans chaque angle, les murs supportent des sculptures allégoriques: oeuvres d’ Henri-Frédéric Varenne, les caryatides représentent les quatre provinces autrefois desservies par la Compagnie Orléans-Paris, le Limousin, la Bretagne, la Touraine et la Gascogne. Notre guide attire notre attention sur une ancienne carte touristique de la région, une toile presque centenaire sauvée de la destruction lors des travaux de modernisation en 1978, année où le mobilier art-déco n’a plus été jugé au goût du jour. Des cheminots, soucieux du patrimoine ferroviaire limousin l’avaient dérobée et cachée pendant plusieurs

Nous sommes dans le hall d’entrée de la gare. Au dessus de nous s’élève la coupole occupée par une verrière circulaire ornée de vitraux identiques à ceux décorant les ouvertures de l’entrée. Réalisés par Francis Chigot, ils représentent des feuillages, des châtaignes, emblème du Limousin, des chênes et des glands. Dans chaque angle, les murs supportent des sculptures allégoriques: oeuvres d’ Henri-Frédéric Varenne, les caryatides représentent les quatre provinces autrefois desservies par la Compagnie Orléans-Paris, le Limousin, la Bretagne, la Touraine et la Gascogne. Notre guide attire notre attention sur une ancienne carte touristique de la région, une toile presque centenaire sauvée de la destruction lors des travaux de modernisation en 1978, année où le mobilier art-déco n’a plus été jugé au goût du jour. Des cheminots, soucieux du patrimoine ferroviaire limousin l’avaient dérobée et cachée pendant plusieurs

décennies à Saint-Léonard de Noblat… Elle vient de retrouver son écrin d’origine.

décennies à Saint-Léonard de Noblat… Elle vient de retrouver son écrin d’origine.

Sortons admirer les façades habillées de pierre de taille en calcaire: chefs d’oeuvre éclectiques d’architecture régionaliste, l’esthétique emprunte autant à un art nouveau tardif qu’à l’art déco et au néo-classicisme. Diverses sculptures réalisées par H.F. Varenne agrémentent l’ensemble. Une imposante marquise encadrée par deux grandes statues symbolisant l’émail et la porcelaine rappelant aux voyageurs que Limoges est la capitale des arts du feu protège l’entrée. Deux bas-reliefs ornent les tympans de l’entrée principale, deux divinités antiques, à gauche, Cérès, déesse de l’agriculture, à droite, Mercure, dieu du commerce et des voyageurs.

A l’angle des façades sud et ouest, le campanile dresse ses 60 mètres de hauteur. Surmonté d’un dôme de cuivre en forme d’ogive, il porte une horloge dont les quatre cadrans sont gradués en chiffres romains. Donne-t-elle l’heure exacte ou avance-t-elle de deux minutes, comme il était de tradition pour faire presser les voyageurs, et nous obliger à activer le pas? Aurélien nous conduit au « Champ de Juillet »: réaménagé par Roger Gonthier, c’était autrefois le lieu d’entrainement des régiments de

A l’angle des façades sud et ouest, le campanile dresse ses 60 mètres de hauteur. Surmonté d’un dôme de cuivre en forme d’ogive, il porte une horloge dont les quatre cadrans sont gradués en chiffres romains. Donne-t-elle l’heure exacte ou avance-t-elle de deux minutes, comme il était de tradition pour faire presser les voyageurs, et nous obliger à activer le pas? Aurélien nous conduit au « Champ de Juillet »: réaménagé par Roger Gonthier, c’était autrefois le lieu d’entrainement des régiments de  cavalerie. Un endroit particulièrement approprié pour relater les faits dont la gare, bombardée le 19 juin 1940, a été le centre de 1942 à 1944. Durant la deuxième guerre mondiale, les bâtiments sont occupés par les Allemands. Même les souterrains sont utilisés comme abris de défense passive. Les cheminots allemands sont en liaison permanente avec la « Transport-Kommandantur ». Rassemblés au sein même de la coupole, leurs homologues français organisés au sein du « Groupe Fer » installent un émetteur récepteur… Le 9 février 1944, il permettra notamment de guider la Royal Air Force lors du bombardement de l’usine « Gnome et Rhône » produisant des moteurs destinés à « La Luftwaffe ». Devenu « Compagnie Fer », le groupe de cheminots résistants contribue aux sabotages des installations allemandes, rentre en grève le 10 août 1944 et paralyse le trafic… Limoges sera libérée le 21 août 1944 par les forces locales de la résistance dirigées par Georges Guingouin. Entre temps, la région aura subi les pendaisons de Tulle le 9 juin et le massacre d’Oradour-sur-Glane le 10 Juin 1944.

cavalerie. Un endroit particulièrement approprié pour relater les faits dont la gare, bombardée le 19 juin 1940, a été le centre de 1942 à 1944. Durant la deuxième guerre mondiale, les bâtiments sont occupés par les Allemands. Même les souterrains sont utilisés comme abris de défense passive. Les cheminots allemands sont en liaison permanente avec la « Transport-Kommandantur ». Rassemblés au sein même de la coupole, leurs homologues français organisés au sein du « Groupe Fer » installent un émetteur récepteur… Le 9 février 1944, il permettra notamment de guider la Royal Air Force lors du bombardement de l’usine « Gnome et Rhône » produisant des moteurs destinés à « La Luftwaffe ». Devenu « Compagnie Fer », le groupe de cheminots résistants contribue aux sabotages des installations allemandes, rentre en grève le 10 août 1944 et paralyse le trafic… Limoges sera libérée le 21 août 1944 par les forces locales de la résistance dirigées par Georges Guingouin. Entre temps, la région aura subi les pendaisons de Tulle le 9 juin et le massacre d’Oradour-sur-Glane le 10 Juin 1944.

Quelques moments de détente à l’hôtel Kyriad Atrium, un diner rapide…et, infatigables, (?), sous la conduite d’Isabelle, nous empruntons l’avenue des Bénédictins et arrivons au Lycée Gay Lussac. Fondé en 1525, il est le plus vieil établissement d’enseignement public de Limoges. Il porte le nom du physicien et chimiste né dans une petite commune avoisinante, Saint Léonard de Noblat. La façade du lycée édifiée en 1767 par Joseph Brousseau, les deux campaniles, le portail d’entrée et la cage d’escalier ont été classés monuments historiques. La vocation scientifique du lycée se révèle à travers ses collections pédagogiques. Dans les antres de l’établissement nous découvrirons de nombreux instruments d’étude de physique, de chimie et de sciences naturelles. Un véritable patrimoine !

Quelques moments de détente à l’hôtel Kyriad Atrium, un diner rapide…et, infatigables, (?), sous la conduite d’Isabelle, nous empruntons l’avenue des Bénédictins et arrivons au Lycée Gay Lussac. Fondé en 1525, il est le plus vieil établissement d’enseignement public de Limoges. Il porte le nom du physicien et chimiste né dans une petite commune avoisinante, Saint Léonard de Noblat. La façade du lycée édifiée en 1767 par Joseph Brousseau, les deux campaniles, le portail d’entrée et la cage d’escalier ont été classés monuments historiques. La vocation scientifique du lycée se révèle à travers ses collections pédagogiques. Dans les antres de l’établissement nous découvrirons de nombreux instruments d’étude de physique, de chimie et de sciences naturelles. Un véritable patrimoine !

Pour aller un peu plus loin :

galerie 5 : Donzenac ; gare Limoges ; Lycée Gay Lussac :

Jour 3 : Limoges et ses quartiers :

Partons aujourd’hui à la découverte de la Ville. Un lieu chargé d’Histoire, de très nombreux monuments…Heureusement notre guide conteur au grand coeur prendra soin de ménager nos méninges et s’appliquera à doser astucieusement informations culturelles et anecdotes humoristiques…

Partons aujourd’hui à la découverte de la Ville. Un lieu chargé d’Histoire, de très nombreux monuments…Heureusement notre guide conteur au grand coeur prendra soin de ménager nos méninges et s’appliquera à doser astucieusement informations culturelles et anecdotes humoristiques…

Le Pavillon du Verdurier, un ancien pavillon frigorifique inauguré en 1920. Conçue par Roger Gonthier, sa structure octogonale est décorée de céramiques remarquables, des grès flammés aux teintes vertes et bleues.

Le quartier de la Haute-ville, l’ancien noyau commerçant de la cité des évêques. Places et ruelles s’ouvrent entre de belles bâtisses de marchands avec leurs échoppes en rez de chaussée et de profondes caves. Au dessus d’un niveau maçonné en pierre, s’élèvent les étages à pans de bois.

La Cour du Temple abrite des hôtels bâtis par des notables fortunés. Ils sont caractéristiques d’une  architecture traditionnelle à Limoges, escaliers et colonnes en granit. Le sol est pavé en tessons de « gazettes », boîtes en terre utilisées dans la cuisson de la porcelaine.

architecture traditionnelle à Limoges, escaliers et colonnes en granit. Le sol est pavé en tessons de « gazettes », boîtes en terre utilisées dans la cuisson de la porcelaine.

Nous arrivons à l’église Saint-Martin des Lions. Avec son clocher de style limousin dont la flèche est surmontée d’une boule de cuivre, cette belle église construite entre les XIV° et XVI° siècles abrite la châsse reliquaire de Saint-Martial. Suite à de nombreuses guérissons miraculeuses, un culte autour de son tombeau prend une telle importance qu’il fit de Limoges une des plus grandes villes de pèlerinage du Moyen Age. De ces guérissons, nous retiendrons celle « du Mal des Ardents », dû à un champignon parasite des céréales, qui ravagea l’Aquitaine et le Limousin en 994.

Place de La Motte, une fresque en trompe l’oeil, oeuvre d’Auguste Renoir, évoque l’histoire du quartier et de la ville: la motte féodale et ses étangs, l’atelier monétaire de Limoges, et des rappels plus cruels, comme l’épopée du basket ou le festival de jazz et, plus dramatique, le grand incendie des 15 et 16 août 1864 combattu par quatre vingt pompiers limougeauds secondés par ceux de la région arrivés par trains spéciaux. Aurélien raconte qu’un chapelier pressé d’aller voir le feu d’artifice aurait mal éteint un lumignon de chandelle… la paille aurait pris feu…

Le passage Geneviève Dubois, protectrice du quartier des bouchers, conduit Place de la Ba

Le passage Geneviève Dubois, protectrice du quartier des bouchers, conduit Place de la Ba rreyrrette, un emplacement situé à l’arrière des maisons des bouchers divisé en enclos par des barrières, « les barreyrrettas », où étaient parqués les animaux avant l’abattage. La construction d’un abattoir municipal n’interviendra qu’en 1832. Nous voici dans le quartier de la boucherie, un lieu incontournable. Un quartier pittoresque hors du temps, une merveille médiévale sublimée par son décor baroque. Sur la place centrale, la chapelle Saint Aurélien dresse son clocher couvert de bardeaux de châtaigner. Elle appartient à la Confrérie des Bouchers, illustre institution uniquement masculine jusqu’en 2008, date à laquelle les femmes seront admises… L’intérieur de la chapelle abrite un beau retable baroque renfermant les reliques de Saint Aurélien, deuxième évêque de Limoges et patron de la Confrérie des Bouchers. Parmi les sculptures remarquables, nous retien

rreyrrette, un emplacement situé à l’arrière des maisons des bouchers divisé en enclos par des barrières, « les barreyrrettas », où étaient parqués les animaux avant l’abattage. La construction d’un abattoir municipal n’interviendra qu’en 1832. Nous voici dans le quartier de la boucherie, un lieu incontournable. Un quartier pittoresque hors du temps, une merveille médiévale sublimée par son décor baroque. Sur la place centrale, la chapelle Saint Aurélien dresse son clocher couvert de bardeaux de châtaigner. Elle appartient à la Confrérie des Bouchers, illustre institution uniquement masculine jusqu’en 2008, date à laquelle les femmes seront admises… L’intérieur de la chapelle abrite un beau retable baroque renfermant les reliques de Saint Aurélien, deuxième évêque de Limoges et patron de la Confrérie des Bouchers. Parmi les sculptures remarquables, nous retien drons celle de « Enfant au Rognon », « un divin enfant » grignotant avec délectation un « délice terrien », un rognon…

drons celle de « Enfant au Rognon », « un divin enfant » grignotant avec délectation un « délice terrien », un rognon…

Héritage d’une longue tradition bouchère, la gastronomie s’invite à la vie citadine traditionnellement le troisième vendredi d’octobre, jour de « La Frairie des Petits Ventres »…

Dernière étape de la matinée, la visite des halles. Construites entre 1885 et 1889, elles sont inspirées par les principes architecturaux de Gustave Eiffel. Deux de ses disciples , Pesce et Levesque, ont conçu la charpente métallique. L’édifice est décoré de 328 panneaux de porcelaine de grand feu représentant les produits vendus aux halles, volailles, poissons, gibiers… Après dix huit mois de rénovation, elles sont de nouveau ouvertes depuis novembre 2019 et leurs étals regorgent de spécialités régionales, pâtés de viande, crêpes, galetous fourrés et bien évidemment, le fameux beignet des halles! Une invitation à la gourmandise avant de franchir la porte « du Bistrot d’Olivier » où nous déjeunerons. Des gastronomes curieux se laisseront tenter par des produits tripiers ou des os à moelle. Des prudents opteront pour des plats plus traditionnels. Mais tous apprécieront leur dessert… Le choix du savoureux baba au rhum se révélera très judicieux,… avec ou sans chantilly… un délicieux savarin imbibé, bien imbibé… de rhum Négrita… ce breuvage distillé par un liquoriste limougeaud, Paul Bardinet dès 1884…

Dernière étape de la matinée, la visite des halles. Construites entre 1885 et 1889, elles sont inspirées par les principes architecturaux de Gustave Eiffel. Deux de ses disciples , Pesce et Levesque, ont conçu la charpente métallique. L’édifice est décoré de 328 panneaux de porcelaine de grand feu représentant les produits vendus aux halles, volailles, poissons, gibiers… Après dix huit mois de rénovation, elles sont de nouveau ouvertes depuis novembre 2019 et leurs étals regorgent de spécialités régionales, pâtés de viande, crêpes, galetous fourrés et bien évidemment, le fameux beignet des halles! Une invitation à la gourmandise avant de franchir la porte « du Bistrot d’Olivier » où nous déjeunerons. Des gastronomes curieux se laisseront tenter par des produits tripiers ou des os à moelle. Des prudents opteront pour des plats plus traditionnels. Mais tous apprécieront leur dessert… Le choix du savoureux baba au rhum se révélera très judicieux,… avec ou sans chantilly… un délicieux savarin imbibé, bien imbibé… de rhum Négrita… ce breuvage distillé par un liquoriste limougeaud, Paul Bardinet dès 1884…

Le début d’après-midi sera consacré à la visite du quartier de la Cité, autrefois celui des ecclésiastiques et des notables. Les rues étroites pavées, bordées de constructions aux portes d’entrée ouvragées mènent au parvis de la cathédrale Saint-Etienne. Au milieu du XIII° siècle, la cathédrale romane construite aux XI° et XII° siècles devient trop exigue pour accueillir dignement l’évêque et ses chanoines. Le choeur est donc reconstruit à partir de juin 1273 selon les principes de l’architecture gothique rayonnant et est rattaché à la nef romane. Les deux premières travées de la nef sont édifiées entre entre 1458 et 1499, le portail Saint Jean, chef d’oeuvre limousin du gothique flamboyant entre 1516 et 1541. On pénètre dans la nef par trois portes monumentales. Vingt chapelles se répartissent dans la

périphérie de la nef autour du déambulatoire du choeur portant les restes de peintures médiévales du XIV° siècle. Deux spectaculaires tombeaux avec gisants retiennent l’attention, celui de l’évêque de Limoges Raynaud de la Porte, en calcaire sculpté et celui de Bernard Brun. Les vitraux représentent entre autres Saint Martial et Sainte Valérie: ces verrières colorées et la rosace, où chaque pétale représente un ange, apportent une luminosité particulière. Le jubé renaissance, en calcaire, un trésor artistique sculpté en 1530, figure les travaux d’Hercule. Dans le choeur, la vierge noire en majesté, nommé « Notre Dame de la Pleine Lumière » est remarquable: cet exceptionnel ouvrage des arts et du feu, pièce d’émail et d’orfèvrerie gravée éclate de motifs floraux aux couleurs vives.

périphérie de la nef autour du déambulatoire du choeur portant les restes de peintures médiévales du XIV° siècle. Deux spectaculaires tombeaux avec gisants retiennent l’attention, celui de l’évêque de Limoges Raynaud de la Porte, en calcaire sculpté et celui de Bernard Brun. Les vitraux représentent entre autres Saint Martial et Sainte Valérie: ces verrières colorées et la rosace, où chaque pétale représente un ange, apportent une luminosité particulière. Le jubé renaissance, en calcaire, un trésor artistique sculpté en 1530, figure les travaux d’Hercule. Dans le choeur, la vierge noire en majesté, nommé « Notre Dame de la Pleine Lumière » est remarquable: cet exceptionnel ouvrage des arts et du feu, pièce d’émail et d’orfèvrerie gravée éclate de motifs floraux aux couleurs vives.

En sortant de la cathédrale, nous apprécions l’ombre des jardins de l’évêché. Surplombant la Vienne, six terrasses ont été aménagées lors de la construction du nouveau palais épiscopal au XVIII° siècle. La ville rachètera le domaine ecclésiastique et l’aménagera dans les années 1950 pour servir de lieu d’observation aux étudiants de la faculté de pharmacie. Nous flânons sous les grands arbres de cet immense espace vert du centre ville s’étalant sur cinq hectares. Divisé en plusieurs zones, il offre des décors variés, un jardin à la française composé de bassins et de haies, un jardin botanique où de nombreuses espèces végétales ornent parterre et rocailles. Une terrasse est réservée aux plantes protégées du Limousin, plantes médicinales, aromatiques, alimentaires et colorantes.

En sortant de la cathédrale, nous apprécions l’ombre des jardins de l’évêché. Surplombant la Vienne, six terrasses ont été aménagées lors de la construction du nouveau palais épiscopal au XVIII° siècle. La ville rachètera le domaine ecclésiastique et l’aménagera dans les années 1950 pour servir de lieu d’observation aux étudiants de la faculté de pharmacie. Nous flânons sous les grands arbres de cet immense espace vert du centre ville s’étalant sur cinq hectares. Divisé en plusieurs zones, il offre des décors variés, un jardin à la française composé de bassins et de haies, un jardin botanique où de nombreuses espèces végétales ornent parterre et rocailles. Une terrasse est réservée aux plantes protégées du Limousin, plantes médicinales, aromatiques, alimentaires et colorantes.

Par un dédale de ruelles pavées et tortueuses, nous rejoignons les bords de Vienne. Ils nous content  l’histoire des hommes et des femmes qui vécurent sur ces rives, entre les deux ponts médiévaux Saint Etienne et Saint Martial, les « Ponticauds ». Ouvriers dans la porcelaine, paysans, lavandières avaient des conditions de vie précaire dans ces quartiers où les industries étaient rares et où on parlait un patois dérivé de la langue d’Oc. Les bourgeois fréquentaient peu les lieux, ils n’y étaient d’ailleurs pas les bienvenus …

l’histoire des hommes et des femmes qui vécurent sur ces rives, entre les deux ponts médiévaux Saint Etienne et Saint Martial, les « Ponticauds ». Ouvriers dans la porcelaine, paysans, lavandières avaient des conditions de vie précaire dans ces quartiers où les industries étaient rares et où on parlait un patois dérivé de la langue d’Oc. Les bourgeois fréquentaient peu les lieux, ils n’y étaient d’ailleurs pas les bienvenus …

« T’es des ponts? Passe! De la ville? A la flotte! « … Menace de « Ponticauds »… Traduction française…

Point d’interpellation agressive aujourd’hui…et nous arrivons sereinement au four des Casseaux où Romane nous attend.

Implanté dans un ancien quartier, près de la Vienne où les bois flottés descendus de la montagne limousine attendaient sur la berge de servir de combustible, le site industriel des Casseaux, construit au début du 19° siècle par Pierre Blondeau, conserve précieusement un des derniers fours encore debout dans la région et des documents d’archives remarquables.

Au premier étage, l’espace dédié aux techniques de fabrication présente des outils liés au savoir faire des porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde. Ce patrimoine unique retrace également l’histoire sociale de l’époque où les hommes creusaient dans les mines et où les femmes transportaient le kaolin sur leur tête dans des « caissettes de bois ». Comme le montrent des photos prises en 1912 dans la manufacture de Théodore Haviland, il était encore fréquent à cette époque que des enfants de dix ans soient manutentionnaires dans les ateliers de « gazettes », ces étuis d’argile réfractaire qui protégeaient les porcelaines pendant la cuisson dans les fours.

Au premier étage, l’espace dédié aux techniques de fabrication présente des outils liés au savoir faire des porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde. Ce patrimoine unique retrace également l’histoire sociale de l’époque où les hommes creusaient dans les mines et où les femmes transportaient le kaolin sur leur tête dans des « caissettes de bois ». Comme le montrent des photos prises en 1912 dans la manufacture de Théodore Haviland, il était encore fréquent à cette époque que des enfants de dix ans soient manutentionnaires dans les ateliers de « gazettes », ces étuis d’argile réfractaire qui protégeaient les porcelaines pendant la cuisson dans les fours.

A l’occasion de la célébration du centenaire de l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, le site a réuni des pièces exceptionnelles prêtées par Paris. Ces chefs d’oeuvre de l’art déco rendent hommage à de nombreux manufacturiers célèbres, Bernardaud, Reynaud, Haviland, mais aussi à d’autres oubliés, Chabrol, Lanternier, Dufraisseix … Certaines porcelaines suscitent l’admiration … en particulier « le service royal » de la manufacture d’ Alfred Lanternier.

Romane retrace la naissance de l’activité porcelainière en France. En 1712, François-Xavier d’Entrecolles, un prêtre français, missionnaire dans la Chine Impériale révèle le processus de fabrication de la porcelaine chinoise. En 1767, un gisement de kaolin est découvert à Saint Yrieix. Les kaolins du Limousin, « l’or blanc », sont réputés pour leur blancheur. C’est le début de l’industrie de la porcelaine à Limoges. La fondation de la première manufacture date de 1771, elle obtiendra le titre de manufacture royale. Après la Révolution, François Alluaud, propriétaire de la manufacture des Casseaux et de la totalité des gisements de kaolin de la région, devient un pionnier du développement industriel de la porcelaine. En 1842, le new-yorkais, David Haviland, fonde sa propre manufacture. Son arrivée marque le début des échanges avec l’Outre-Atlantique, faisant de cette céramique fine et translucide un joyau mondialement reconnu. En 1848, dix neuf fabriques et dix sept ateliers de décor sont implantés à Limoges…110 fours en 1905… La crise économique de 1905, les deux guerres mondiales et la crise de 1929 ont ébranlé le secteur. L’extraction locale arrive à épuisement dans les années 1980. Aujourd’hui, le kaolin provient du Morbihan, d’Angleterre et de Nouvelle Zélande. Malgré des difficultés d’approvisionnement, la compétitivité des fabricants asiatiques et la délocalisation des ateliers, de grandes maisons d’artisanats français perpétuent la fabrication dans les règles de l’art.

Romane retrace la naissance de l’activité porcelainière en France. En 1712, François-Xavier d’Entrecolles, un prêtre français, missionnaire dans la Chine Impériale révèle le processus de fabrication de la porcelaine chinoise. En 1767, un gisement de kaolin est découvert à Saint Yrieix. Les kaolins du Limousin, « l’or blanc », sont réputés pour leur blancheur. C’est le début de l’industrie de la porcelaine à Limoges. La fondation de la première manufacture date de 1771, elle obtiendra le titre de manufacture royale. Après la Révolution, François Alluaud, propriétaire de la manufacture des Casseaux et de la totalité des gisements de kaolin de la région, devient un pionnier du développement industriel de la porcelaine. En 1842, le new-yorkais, David Haviland, fonde sa propre manufacture. Son arrivée marque le début des échanges avec l’Outre-Atlantique, faisant de cette céramique fine et translucide un joyau mondialement reconnu. En 1848, dix neuf fabriques et dix sept ateliers de décor sont implantés à Limoges…110 fours en 1905… La crise économique de 1905, les deux guerres mondiales et la crise de 1929 ont ébranlé le secteur. L’extraction locale arrive à épuisement dans les années 1980. Aujourd’hui, le kaolin provient du Morbihan, d’Angleterre et de Nouvelle Zélande. Malgré des difficultés d’approvisionnement, la compétitivité des fabricants asiatiques et la délocalisation des ateliers, de grandes maisons d’artisanats français perpétuent la fabrication dans les règles de l’art.

Nous nous dirigeons vers le célèbre four dit « à flammes renversées » construit en pierres réfractaires en 1900 par Pierre Blondeau. 21 mètres de hauteur! 7,74 mètres de diamètre! Quelques données techniques nous permettront de découvrir les secrets de cuisson de la porcelaine.

Le four comprend deux chambres de cuisson, une première à 900 degrés, une seconde à 1400. Les moulages sont disposés dans des contenants en céramique, les « gazettes ». L’enfournement des 15000 pièces demandait deux jours de travail. La cuisson durait trois jours. « Les hommes de feu », dont la durée de vie était fort altérée par les conditions de travail, alimentaient les foyers, « les alandiers ». Les treize tonnes de charbon étaient chargées progressivement en fonction de l’intensité du feu… Un seul critère, la couleur de la flamme. Suivaient deux jours de refroidissement. Enfin commençait le « défournement »…A l’arrivée du chemin de fer à Limoges, le charbon remplacera le bois pour des raisons de productivité…

Le four comprend deux chambres de cuisson, une première à 900 degrés, une seconde à 1400. Les moulages sont disposés dans des contenants en céramique, les « gazettes ». L’enfournement des 15000 pièces demandait deux jours de travail. La cuisson durait trois jours. « Les hommes de feu », dont la durée de vie était fort altérée par les conditions de travail, alimentaient les foyers, « les alandiers ». Les treize tonnes de charbon étaient chargées progressivement en fonction de l’intensité du feu… Un seul critère, la couleur de la flamme. Suivaient deux jours de refroidissement. Enfin commençait le « défournement »…A l’arrivée du chemin de fer à Limoges, le charbon remplacera le bois pour des raisons de productivité…

Le four des Casseaux perd son utilité dans les années 1950 avec l’adoption de la technique de cuisson dans les fours tunnels. En 1987, l’association « Espace Porcelaine » sauve le four et son bâtiment des ruines… Il est classé depuis cette date au titre des Monuments Historiques.

Dernière visite de notre séjour en terre limousine. Demain nous partons en Dordogne visiter le château de Hautefort sous la conduite de Mateo.

galerie 6 : quartiers Limoges :

galerie 7 : les fours des Casseaux :

Jour 4 :

Étape 1 : Le château de Hautefort :

Hautefort, emblème du classicisme à la française, s’inscrit par son architecture dans l’héritage de Versailles et l’esthétique du règne de Louis XIV. Symétrie rigoureuse, harmonie des proportions, Hautefort impose sa majesté par son équilibre parfait. Il illustre l’idéal d’un château conçu non pour la défense, mais pour le prestige. Son imposante silhouette, son somptueux corps du bâtiment central coiffé de quatre dômes surmontés chacun d’un lanternon, sont le reflet du rang et de la puissance des seigneurs de Hautefort. Nous en découvrons l’historique avec notre guide.

Hautefort, emblème du classicisme à la française, s’inscrit par son architecture dans l’héritage de Versailles et l’esthétique du règne de Louis XIV. Symétrie rigoureuse, harmonie des proportions, Hautefort impose sa majesté par son équilibre parfait. Il illustre l’idéal d’un château conçu non pour la défense, mais pour le prestige. Son imposante silhouette, son somptueux corps du bâtiment central coiffé de quatre dômes surmontés chacun d’un lanternon, sont le reflet du rang et de la puissance des seigneurs de Hautefort. Nous en découvrons l’historique avec notre guide.

Aux environs de l’an mille, Guy de Lastours est propriétaire des lieux. Au XII° siècle, au décès de leur père, Augustin de Born, devenu par alliance propriétaire, ses enfants, Constantin et Bertan, héritent du château. Après une guerre fratricide de vingt ans, le fief est affecté à Bertan: c’était une victoire pour le principe de la primogéniture contre celui, ruineux pour l’aristocratie du Midi, de la division des biens parmi les membres de chaque génération. A  partir du XVI° siècle, la forteresse se transforme en demeure de plaisance. Une branche de la famille De Born, les marquis de Hautefort, proches du roi et ayant des charges importantes à la cour transforme la forteresse en demeure de plaisance. A la Révolution, elle sera sauvée de la destruction par les habitants du village très attachés à ce symbole de la féodalité d’Ancien Régime et aux propriétaires appréciés pour leur générosité envers les pauvres. La famille des Hautefort restera propriétaire des lieux jusqu’en 1890, année où un riche industriel la rachète. Après son décès, en 1908, un antiquaire en fera l’acquisition. Lorsque le Baron et la Baronne De Bastard en deviennent les nouveaux propriétaires, en 1929, le château est en piteux état. Les travaux de rénovation se termineront en 1925. Dans la nuit du 30 au 31 août 1968 un incendie ravage le corps du logis central dont il ne restera que les murs extérieurs. Les tapisseries seront sauvées. Déjà attristée par le décès de son mari en 1957, la baronne De Bastard décide quand même d’entreprendre une deuxième restauration. Emus par sa passion et sa détermination, les habitants du village, des personnalités de l’époque, des passionnés, anonymes ou connus, tel André Malraux, la soutiendront durant les travaux et participeront à la sauvegarde d’un des plus prestigieux monuments du sud-ouest de la France. En 1984, la Baronne De Bastard crée la » Fondation du château de Hautefort » à laquelle elle fait donation du bâtiment, du mobilier et de son contenu.

partir du XVI° siècle, la forteresse se transforme en demeure de plaisance. Une branche de la famille De Born, les marquis de Hautefort, proches du roi et ayant des charges importantes à la cour transforme la forteresse en demeure de plaisance. A la Révolution, elle sera sauvée de la destruction par les habitants du village très attachés à ce symbole de la féodalité d’Ancien Régime et aux propriétaires appréciés pour leur générosité envers les pauvres. La famille des Hautefort restera propriétaire des lieux jusqu’en 1890, année où un riche industriel la rachète. Après son décès, en 1908, un antiquaire en fera l’acquisition. Lorsque le Baron et la Baronne De Bastard en deviennent les nouveaux propriétaires, en 1929, le château est en piteux état. Les travaux de rénovation se termineront en 1925. Dans la nuit du 30 au 31 août 1968 un incendie ravage le corps du logis central dont il ne restera que les murs extérieurs. Les tapisseries seront sauvées. Déjà attristée par le décès de son mari en 1957, la baronne De Bastard décide quand même d’entreprendre une deuxième restauration. Emus par sa passion et sa détermination, les habitants du village, des personnalités de l’époque, des passionnés, anonymes ou connus, tel André Malraux, la soutiendront durant les travaux et participeront à la sauvegarde d’un des plus prestigieux monuments du sud-ouest de la France. En 1984, la Baronne De Bastard crée la » Fondation du château de Hautefort » à laquelle elle fait donation du bâtiment, du mobilier et de son contenu.

Sous la conduite de notre guide découvrons les pièces du château.

Au rez de chaussée se trouvent les appartements du marquis de Hautefort. Dans la première pièce, peu de meubles, c’est l’antichambre où l’on patientait plus ou moins longtemps selon son rang de noblesse. Les femmes pouvaient s’asseoir, les hommes restaient debout… La chambre du marquis, une vaste pièce illustrant sa double vocation privée et publique, s’embellit d’un portrait en médaillon de Louis XIV, bien que le Roi Soleil en personne n’ait jamais visité Hautefort. La pièce voisine, le cabinet de travail du marquis. Aurait-il accueilli Colbert? L’idée de François de Hautefort? Construire les fonderies pour fournir en canons la marine du roi… Un tel dessein ne pouvait se faire sans l’assentiment de Colbert, secrétaire d’Etat de la marine du roi Louis XIV… Le projet verra le jour en 1691.

Au rez de chaussée se trouvent les appartements du marquis de Hautefort. Dans la première pièce, peu de meubles, c’est l’antichambre où l’on patientait plus ou moins longtemps selon son rang de noblesse. Les femmes pouvaient s’asseoir, les hommes restaient debout… La chambre du marquis, une vaste pièce illustrant sa double vocation privée et publique, s’embellit d’un portrait en médaillon de Louis XIV, bien que le Roi Soleil en personne n’ait jamais visité Hautefort. La pièce voisine, le cabinet de travail du marquis. Aurait-il accueilli Colbert? L’idée de François de Hautefort? Construire les fonderies pour fournir en canons la marine du roi… Un tel dessein ne pouvait se faire sans l’assentiment de Colbert, secrétaire d’Etat de la marine du roi Louis XIV… Le projet verra le jour en 1691.

Traversons la galerie d’honneur et empruntons l’escalier conduisant à l’étage, entièrement réaménagé après l’incendie. Une fidèle  reconstruction des lieux établie grâce à d’anciennes photos. Entrons dans » la salle des deux cheminées », une immense pièce au parquet Versailles, une pièce s’inspirant des anciennes salles seigneuriales destinée à l’époque du marquis à éblouir les invités… Suivent les appartements de la baronne de Bastard. Le grand salon, orné d’un bureau en ébène incrusté de bronzes dorés et de cuir datant du XVIII°siècle … Il aurait appartenu au marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour. Parmi les meubles de la chambre nous remarquons une somptueuse chaise longue capitonnée appelée « duchesse » et, au dessus de la cheminée, le plus ancien tableau de la collection de Hautefort daté de 1554. Il représente la « Belle Flore », déesse romaine du printemps et de la fécondité. La tisanière, la salle de bains du marquis…et enfin la chambre de Monsieur… un lit à la polonaise décoré de plumes d’autruche, une table, multi-fonctions, secrétaire et table de tric trac, et ici, se trouve la Sainte Bible découverte chez un antiquaire parisien … La première de couverture s’orne des armoiries des Hautefort, un blason d’or à trois forces les pointes en haut…

reconstruction des lieux établie grâce à d’anciennes photos. Entrons dans » la salle des deux cheminées », une immense pièce au parquet Versailles, une pièce s’inspirant des anciennes salles seigneuriales destinée à l’époque du marquis à éblouir les invités… Suivent les appartements de la baronne de Bastard. Le grand salon, orné d’un bureau en ébène incrusté de bronzes dorés et de cuir datant du XVIII°siècle … Il aurait appartenu au marquis de Marigny, frère de Madame de Pompadour. Parmi les meubles de la chambre nous remarquons une somptueuse chaise longue capitonnée appelée « duchesse » et, au dessus de la cheminée, le plus ancien tableau de la collection de Hautefort daté de 1554. Il représente la « Belle Flore », déesse romaine du printemps et de la fécondité. La tisanière, la salle de bains du marquis…et enfin la chambre de Monsieur… un lit à la polonaise décoré de plumes d’autruche, une table, multi-fonctions, secrétaire et table de tric trac, et ici, se trouve la Sainte Bible découverte chez un antiquaire parisien … La première de couverture s’orne des armoiries des Hautefort, un blason d’or à trois forces les pointes en haut…

Dans le souterrain, les cuisines du domaine s’égaient d’une reconstitution animée dévoilant les secrets de préparation d’un repas pour une grande réception.

Dans le souterrain, les cuisines du domaine s’égaient d’une reconstitution animée dévoilant les secrets de préparation d’un repas pour une grande réception.

La chapelle, oratoire privé de la famille de Hautefort dédié à la vierge, abrite une statue et un imposant retable en noyer commandé par le marquis en 1676. Une ouverture monumentale ornée d’un vitrail au rouge éclatant réalisé par le maître verrier Fabrice Courageux protège l’entrée.

Dès le XVII° siècle, des jardins à la française formaient un écrin de verdure autour de la demeure seigneuriale. En 1853, le comte de Choulot les réaménage. Calqués sur les créations de génie d’André Le Nôtre au château de Versailles, ils s’étendent en terrasses et offrent une perspective époustouflante sur le paysage environnant. Nous flânerons dans les allées bordées de parterres entourés de buissons d’ifs et de buis ciselés comme la dentelle, les topiaires, de véritables sculptures végétales. Nous n’aurons pas le temps de profiter de l’ombre des arbres du grand parc à l’anglaise s’étalant sur une trentaine d’hectares… C’est l’heure de rejoindre le village de Montignac-Lascaux, dans la vallée de la Vézère et de visiter la grotte de Lascaux IV.

Dès le XVII° siècle, des jardins à la française formaient un écrin de verdure autour de la demeure seigneuriale. En 1853, le comte de Choulot les réaménage. Calqués sur les créations de génie d’André Le Nôtre au château de Versailles, ils s’étendent en terrasses et offrent une perspective époustouflante sur le paysage environnant. Nous flânerons dans les allées bordées de parterres entourés de buissons d’ifs et de buis ciselés comme la dentelle, les topiaires, de véritables sculptures végétales. Nous n’aurons pas le temps de profiter de l’ombre des arbres du grand parc à l’anglaise s’étalant sur une trentaine d’hectares… C’est l’heure de rejoindre le village de Montignac-Lascaux, dans la vallée de la Vézère et de visiter la grotte de Lascaux IV.

galerie 8 le château de Hautefort :

Étape 2 : la grotte de Lascaux IV :

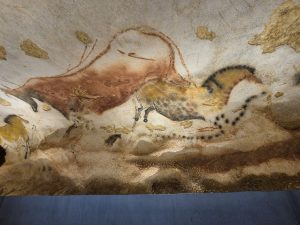

Intégré dans la colline, le centre pariétal de Lascaux IV a été inauguré en 2016. Une atmosphère particulière! La température et la luminosité font presque oublier que le site est une reproduction de la grotte découverte en 1940 par un adolescent, une cavité trônant parmi les grottes ornées les plus exceptionnelles du monde. Une reproduction au millimètre près grâce aux relevés typographiques numériques de la cavité originelle fermée au public dès 1963 pour garantir la conservation des oeuvres. Elle offre un témoignage inestimable de l’art de la préhistoire.

Intégré dans la colline, le centre pariétal de Lascaux IV a été inauguré en 2016. Une atmosphère particulière! La température et la luminosité font presque oublier que le site est une reproduction de la grotte découverte en 1940 par un adolescent, une cavité trônant parmi les grottes ornées les plus exceptionnelles du monde. Une reproduction au millimètre près grâce aux relevés typographiques numériques de la cavité originelle fermée au public dès 1963 pour garantir la conservation des oeuvres. Elle offre un témoignage inestimable de l’art de la préhistoire.

De nombreux animaux différents sont représentés : certains sont caractéristiques des climats tempérés qui correspondent à une période de réchauffement : des chevaux, des aurochs, des bisons ou encore des cerfs. Ils cohabitent sur les parois avec quelques rares représentations d’animaux des périodes froides, le renne et le rhinocéros laineux. Les animaux sont représentés debout, en mouvement. Comme souvent dans les représentations paléolithiques connues, la nature est absente : ni soleil, ni arbre ou plante. Les dimensions des figures ne respectent pas nécessairement les proportions de l’animal dans la nature. De notre immersion dans la préhistoire sous la conduite de Mathilde, nous retiendrons plus particulièrement notre passage dans la « salle des taureaux »: quatre aurochs, l’un mesurant plus de cinq mètres, dominent une trentaine d’animaux plus petits enchevêtrés et superposés… d’autres taureaux, des chevaux, des cerfs caracolent dans une cavalcade bien organisée… Des figures peintes à plus de deux mètres au dessus du sol, entre une corniche naturelle et le plafond… Là, un ours, c’est la seule trace d’un ours représenté à Lascaux.

De nombreux animaux différents sont représentés : certains sont caractéristiques des climats tempérés qui correspondent à une période de réchauffement : des chevaux, des aurochs, des bisons ou encore des cerfs. Ils cohabitent sur les parois avec quelques rares représentations d’animaux des périodes froides, le renne et le rhinocéros laineux. Les animaux sont représentés debout, en mouvement. Comme souvent dans les représentations paléolithiques connues, la nature est absente : ni soleil, ni arbre ou plante. Les dimensions des figures ne respectent pas nécessairement les proportions de l’animal dans la nature. De notre immersion dans la préhistoire sous la conduite de Mathilde, nous retiendrons plus particulièrement notre passage dans la « salle des taureaux »: quatre aurochs, l’un mesurant plus de cinq mètres, dominent une trentaine d’animaux plus petits enchevêtrés et superposés… d’autres taureaux, des chevaux, des cerfs caracolent dans une cavalcade bien organisée… Des figures peintes à plus de deux mètres au dessus du sol, entre une corniche naturelle et le plafond… Là, un ours, c’est la seule trace d’un ours représenté à Lascaux.

La scène la plus énigmatique de Lascaux, un homme à tête d’oiseau, le sexe érigé, semble tomber, renversé par un bison éventré par une sagaie, une représentation humaine extêmement rare dans l’art préhistorique. Un espace enrichi de nombreux documents, photos et textes, permet de comprendre les secrets des artistes qui ont peint et gravé le bestiaire de Lascaux il y a 19000 ans et présente la recherche scientifique sur les grottes ornées.

La scène la plus énigmatique de Lascaux, un homme à tête d’oiseau, le sexe érigé, semble tomber, renversé par un bison éventré par une sagaie, une représentation humaine extêmement rare dans l’art préhistorique. Un espace enrichi de nombreux documents, photos et textes, permet de comprendre les secrets des artistes qui ont peint et gravé le bestiaire de Lascaux il y a 19000 ans et présente la recherche scientifique sur les grottes ornées.

Les contraintes horaires nous obligent à quitter les lieux…La fin de notre escapade ponctuée de moments d’étonnements et d’émerveillements est proche…

Nous reprenons le car. La route s’orne de ces curieux arbres à perruques échevelées, les cotinus… Il fait chaud, très chaud…Dans le fin-fond du ciel tarn et garonnais tonne l’orage…Des éclairs déchirent les nuages…Il pleut, il grêle… Gouttes et grêlons frappent la carrosserie en un tumulte assourdissant…Certaines sursautent, d’autres se recroquevillent prêtes à disparaître sous les banquettes…Allez, Messieurs, reconnaissez-le, vous n’étiez pas rassurés vous non plus! Seul Jérôme, toujours très professionnel ne manifestera aucune inquiétude (quoique…) et nous arriverons sains et saufs à Auch…

galerie 9 : Lascaux IV :

alain ALAMY

A lire ce magnifique compte rendu, on s’y croît revenus. Plein de détails historiques, d’anecdotes, de photos rappellent les riches visites qui se sont succédées. Bravo!!